概要

この販売管理システムは、輸入原料(通関後)および国産原料買付後の卸売向けにデザインされた高機能なシステムです。牛肉、豚肉、鶏肉、その他食肉に対応しております。また原料商売以外の加工品、通信販売会社様でもご利用頂いております。

主な特長

売掛、買掛、在庫の統合管理と徹底した二重入力の排除

輸出入管理(通関前)、海外子会社、生産管理、勘定系との連携(オプション)

約30年の開発実績と25社、100拠点での導入実績

IPO審査時のシステム監査で複数の監査法人から「適正」※意見を取得

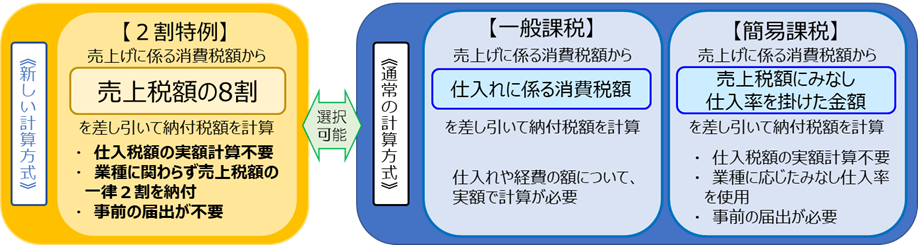

電子帳簿保存法への対応が容易

営業サポート機能

入出庫、名義変更、配送、デリバリー明細書など各種書類の印刷、送付機能

過去の取引内容の参照・再利用、各種依頼、明細書からの計上機能

入力間違い防止機能、二重入力解消機能

キーボード処理に最適化したことで数百、数千行の素早い入力に対応

業界標準の仕様

在庫管理機能

滞留在庫ワーニング表示

賞味期限管理、各セットばらしや振替え時の継承機能

在庫棚卸照合表の印刷

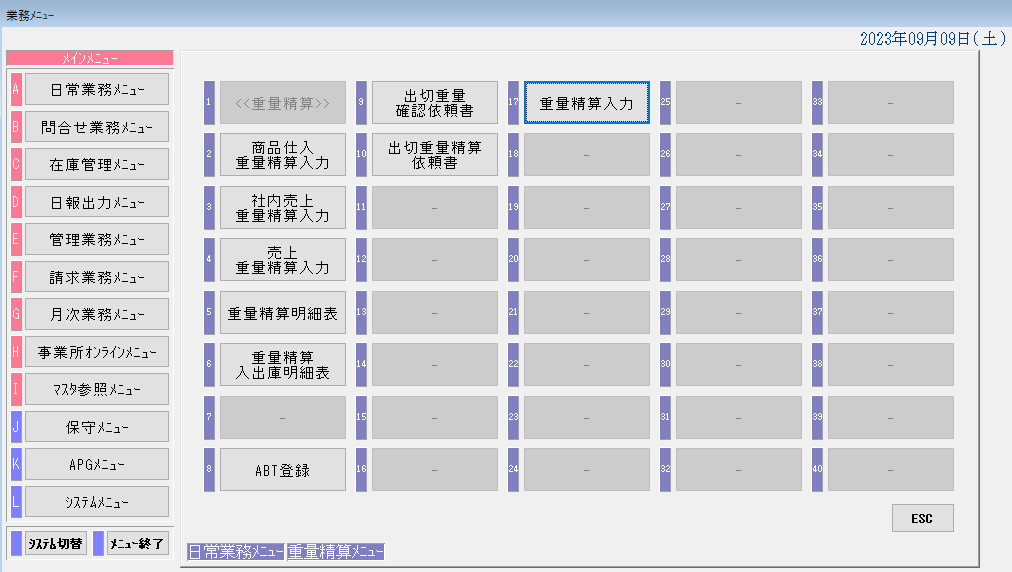

重量精算に関する豊富なメニュー

在庫、売上、仕入などの整合性確保

在庫調整や評価替えの処理者制限による不正防止

個体識別番号管理機能

国産原料の個体識別番号管理

個体識別番号管理台帳

豊富な問い合わせ画面

仕入先、社内売買、売上先の履歴の一覧表示

監査法人による適正意見取得

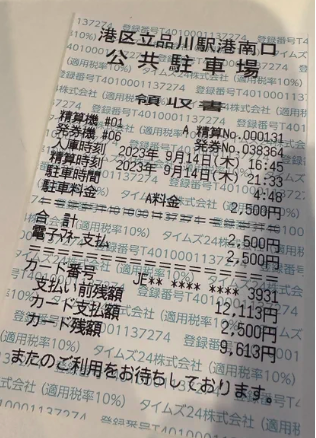

売掛、買掛管理機能

食肉業界独特の決済条件に対応

数百、数千行のスピーディな事前買掛照合機能

支払い予定消込み機能、消込み進捗管理機能

支払い依頼書の印刷

月末処理の事前準備

さまざまな相殺処理に対応し与信管理に連携

日別、銀行別入出金予定明細印刷機能

資金繰りに必要な情報提供

勘定奉行への仕訳連携機能

企業間残高確認書の発行機能

予実管理機能

受取手形管理

与信管理機能

与信上限超過時の入力制御・アラート設定

会社別、グループ別(連結会社グループ)などの詳細な設定可能

相殺対象設定

与信管理表の印刷

管理部門サポート機能

部門別管理のための社内売買機能

最大99部門までの管理

部門別損益状況の把握

勘定系販管費との連携による詳細な部門別管理

統制機能

アクセスコントロールによる担当者別制御

二重チェック、誤謬防止機能

操作履歴保存機能(削除や変更はできません)

IPO、システム監査で複数の監査法人から「適正」※評価取得

二重チェックや承認プロセスのスキップ機能

その他

開発期間:約30年

導入企業数:約25社、100拠点

監査法人評価:適正※

電子帳簿保存法対応:容易

オプション機能:自社冷蔵庫、輸出入、生産、勘定、海外、牧場、生体管理ほか

※ 適正意見は、適正な社内規規定・規則に基づいた運用によるものです。標準では個別法、実現主義に基づいた運用を想定しています。