この販売管理システムは現在国内で約25社にご利用頂いております、企業規模としては年商約5億円から約3,000億円規模になります。地域としては北海道から九州までの約100ヵ所の拠点で食肉会社様の基幹システムとして毎日稼働しております。開発会社では世界中の海外パッカーなどからの直接貿易、輸出入管理、勘定系管理、生産管理、自社便管理システム、営業冷蔵庫連携、系列運送会社連携システムなども提供しています。基本機能が充実していますのでカスタマイズは最小限にできイニシャルコストを低減できます。

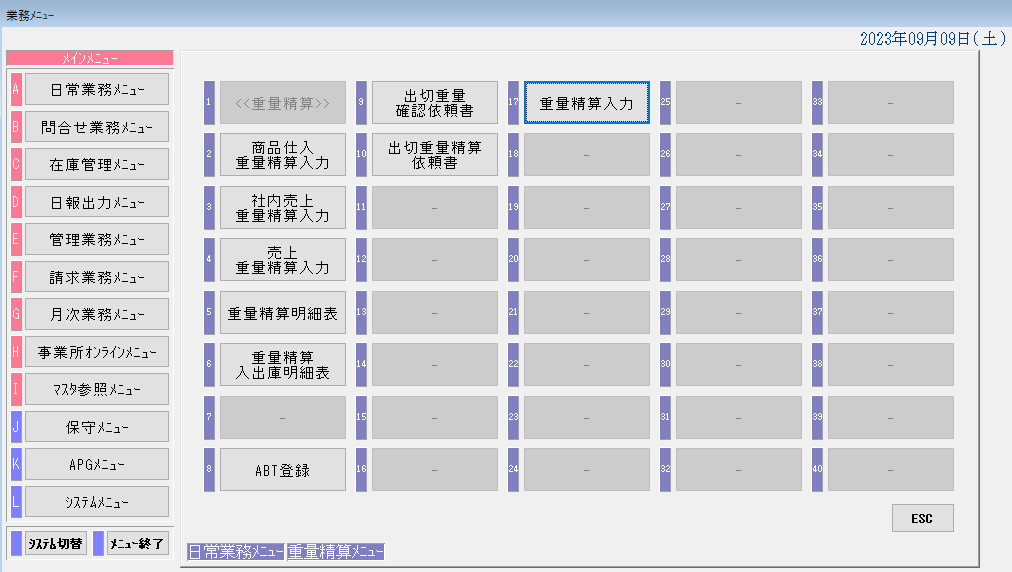

【オンプレミス版 実績】※2023年9月更新

サーバー:Windows Server 2022、2019 、2016

クライアント:Windows11 Pro、Windows10 Pro

クライアントスペック:Core i3 以上、メモリ8GB 以上

拠点間:Remote Desktop(Active Directoryの導入が必要です)

その他:帳票印刷用プリンター、複合機ほか

※サーバーは専用サーバーとして運用しますので他のシステムとの混在はできません。

※年商 1,000億円までは初期設定のままで使用可能です。

※統合管理システムですので一部の機能(例:個体識別番号管理、原料原産地管理、在庫管理機能、与信管理機能)のみの提供はしておりません。

オプション連携機能:輸入管理、生体管理、生産管理、自社工場管理、勘定系システム全般、配送・配車管理ほか

【クラウド版】

データセンターなどを利用したクラウド版をご利用頂けます、利用者100名以上でお勧めします。大規模になりますとオラクル上位バージョンを使用するため別途DBのランニングコストがかかります。

【保守費用】

運用サポートでは輸入、国産、加工、販売、小売りまで業界に精通した担当者が御社のご希望に合わせて導入から毎月の運用までサポートを行います。保守費用(年額)は運用形態、対象範囲、サービスレベルなどをご相談の上提示させて頂きます。あらゆるシステムに対応できワンストップで問題解決できるマルチベンダーシステム保守契約をお勧めします、早朝日常点検やBCP(事業継続計画)、社内規定、運用手順の作成、システムの操作サポートも行います。ITに関するあらゆるご相談に開発会社とチームにて対応しています。

※営業冷蔵庫(外冷)のみをご利用の場合はそのまま導入が可能ですが自社冷蔵庫をご利用の場合は社内ロット管理が必要です。社内ロット管理に使用するハンディターミナルや関連機器、専用ソフトウエアはオプションで提供可能です。

※開発システム会社は英知アシスト株式会社、導入、保守サポートはジーエスコンサルティングが担当しております。

※Magic® xpa Application Platformを使用しております。