販売管理システム導入先のスケジュールを見ると「テレワーク」の文字が増えています。今までテレワークしていない方も在宅勤務をされているようです。以前はテレワーク需要が減っていたので会社支給のノートパソコンが積んであったのですが再び出番がきたようです。

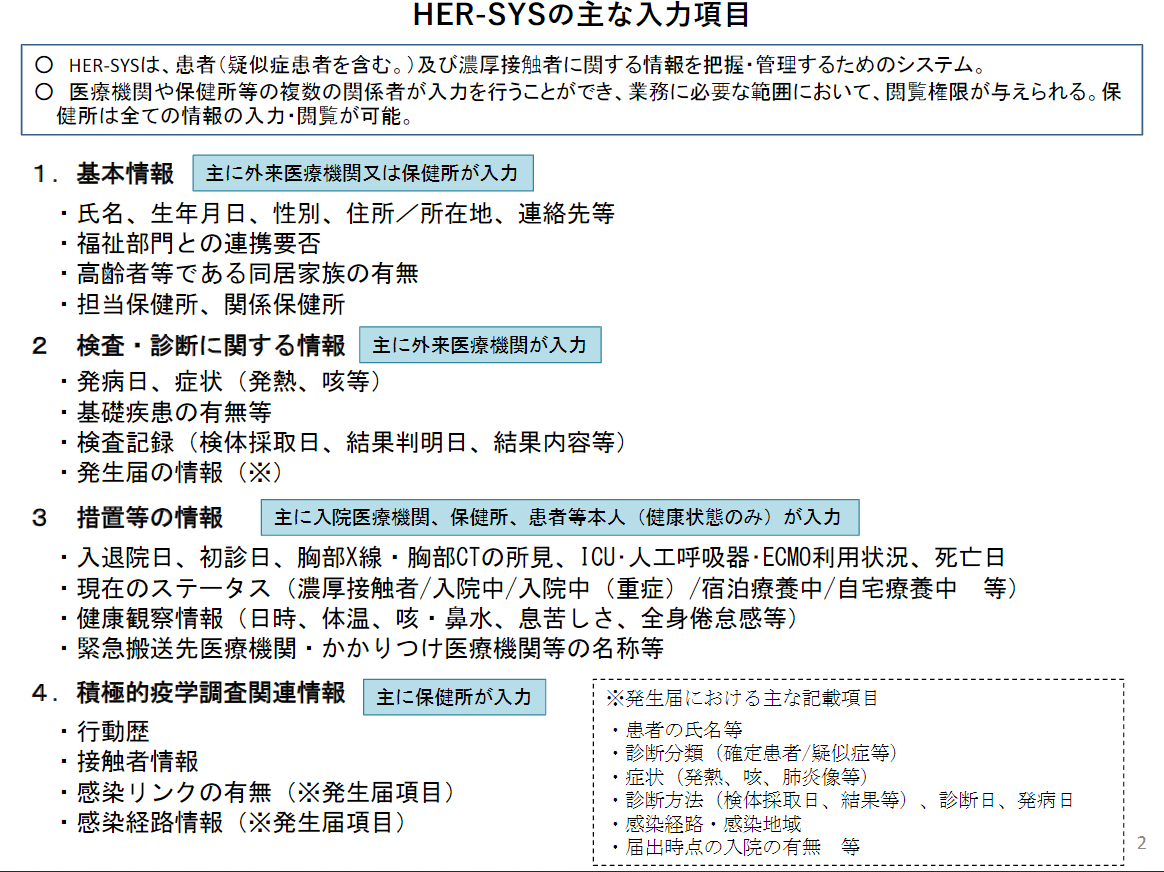

※入力項目が多いシステム

感染拡大の影響によってコロナウイルス感染者管理システムのHER-SYにて一時利用出来なくなリました。これだけ感染者が増えると情報入力作業だけでも病院、保健所、自治体に負荷がかかるります。マイナンバーカードなどの利用促進で公的情報をキーボード入力するのは避け簡素化をして欲しいものです。日本では手入力に慣れている (仕事している感がある) ことが逆に普及の妨げの一部になっているかも知れません。

海外では手入力はなるべく避けてバーコードなどをスキャンする方法が主流です。様々な言語や人種がいるので間違い防止のために手入力避ける傾向があります。さて日本のデジタル化はどうなっていくのでしょうか。個人情報管理などで様々な意見があるのはわかりますがセキュリティと切り離して考えられないものでしょうか。

システムは完璧であるべきですが利用環境等の変化スピードに対応出来なければ意味がありません。一昔前までは仕様書が絶対で開発側と運用側とで問題発生時にはお互いに非難しあっていました。ここ数年スピードが重要視されて「仕様の変更は当たり前」「運用方法の変更は当たり前」を前提に開発側と運用側とがタッグを組んで開発するようになりました。

システムは完璧であるべきですが利用環境等の変化スピードに対応出来なければ意味がありません。一昔前までは仕様書が絶対で開発側と運用側とで問題発生時にはお互いに非難しあっていました。ここ数年スピードが重要視されて「仕様の変更は当たり前」「運用方法の変更は当たり前」を前提に開発側と運用側とがタッグを組んで開発するようになりました。